目次

なぜ工事完了時のチェックが重要なのか?

最後のチェックがトラブル防止のカギ

外壁塗装は、住まいの美観を保つだけでなく、建物自体を紫外線や雨風から守る重要な工事です。しかし、塗装工事というのは一見きれいに仕上がっているように見えても、実は細かい不具合や施工ミスが隠れていることがあります。そのため、工事がすべて終わった「完了時」に、しっかりとチェックを行うことがとても重要なのです。

塗装工事には、塗膜の厚さや塗り重ねの回数、乾燥時間、下地処理の質など、目に見えない要素が多く含まれています。とくに素人目には見落としやすいのが「塗りムラ」や「下地処理の不備」などの細部。これらは見た目に大きな影響が出にくく、すぐには気付かないことも多いため、チェックの段階で見逃してしまうと、数ヶ月後や数年後に不具合が顕在化してから後悔するケースも珍しくありません。

また、外壁塗装は高額な出費を伴う工事であるにもかかわらず、施工不良や説明不足によるトラブルが後を絶たない分野でもあります。実際、国民生活センターなどには毎年多くの相談が寄せられており、「思っていた色と違う」「すぐに剥がれてきた」「保証の説明がなかった」といった声が数多く報告されています。こうしたトラブルは、ほとんどの場合、工事の最終段階での確認を丁寧に行っていれば防げるものです。

工事完了時にしっかりと確認をしておかないと、以下のようなトラブルに発展する可能性があります。

塗り残しや色ムラに気付かず、後から不満が残る

一見きれいでも、日光の当たり方や角度によってムラが目立つケースもあります。

数ヶ月で塗装が剥がれたり膨らんだりする

下地処理や塗料の乾燥不足などが原因で、早期に劣化が起こる可能性があります。

契約した内容と実際の仕上がりが違っていた

塗料のグレード、光沢感、色合いなどがイメージと異なることに、完成後になって気付くことも。

業者との連絡が取りにくくなる

完了後は業者の対応が一気に鈍くなるケースも。契約時に「完工チェックの立ち会い」をお願いしておくと、最後まで責任ある対応が期待できます。

とくに注意したいのは、工事完了後は「一度引き渡しが終わると、その後の補修対応がスムーズにいかなくなる可能性がある」という点です。「完了した後にクレームを入れるのは気が引ける」「すでに業者が次の現場に行ってしまい、来てくれない」など、心理的にも実務的にも対応が難しくなるのです。

こうした背景からも、引き渡しのタイミングで施主が納得のいくまでしっかり確認することは、後悔のない塗装工事を実現するための非常に大切なプロセスであるといえるでしょう。

業者との信頼関係はもちろん重要ですが、「言われた通りにお任せ」するのではなく、施主自身が納得できる状態で引き渡しを受ける姿勢も、家を守るうえで大切な責任です。

工事完了時に必ずチェックしたい7つのポイント

外壁塗装が完了したら、それで終わり……ではありません。実はここからが、住まいを守るうえで非常に重要な「確認フェーズ」の始まりです。工事完了時には、塗装業者と一緒に立ち会い確認を行い、不備がないか、契約どおりの施工が行われているかをしっかりチェックしましょう。

以下に、塗装工事完了後に必ず確認しておくべき7つのチェックポイントを詳しく解説します。1つでも見落とすと、後々のトラブルにつながることもあるので注意が必要です。

① 塗りムラ・色ムラがないか

最も基本的かつ重要なチェック項目です。外壁の色が均一に仕上がっているか、光の反射によってムラや艶の違いが見えないかを確認しましょう。

とくに、外壁の広い面は天候や作業環境によってムラが出やすく、乾き具合や塗料の攪拌不足で濃淡が発生することがあります。時間帯によって見え方が変わるため、午前・午後それぞれの自然光のもとで確認することが理想的です。

さらに、光沢がある塗料の場合は、角度によってムラがより目立つため、数メートル離れて斜めから壁を眺めてみるのもおすすめです。

② 塗り残しがないか

塗装工事のクレームで意外に多いのが、「細かい箇所の塗り忘れ」。たとえば以下のような、見えにくい・手が届きにくい場所は要チェックです。

・雨樋の裏側

・エアコン配管の裏

・庇(ひさし)の裏側

・窓枠と壁の境目

・ベランダの手すり下部

これらの箇所は、足場の位置や職人の視野によって塗り残しが起こりやすいため、一緒に歩いて隅々まで確認することが重要です。

スマートフォンでライトを照らしながら見ると、細部までチェックしやすくなります。

③ 付帯部分の仕上がり

塗装の対象が外壁だけでない場合、付帯部の塗装仕上がりにも注目しましょう。

付帯部とは、以下のような建物の周辺部材のことを指します。

・雨樋(あまどい)

・軒天(のきてん)

・破風板(はふいた)

・雨戸・戸袋

・換気フード・配管カバー

・金属手すりやシャッターボックス

これらの部材は塗料の密着が悪い材質もあり、下地処理が不十分だとすぐに剥がれる可能性があります。仕上がりの均一性、ツヤ、塗りムラの有無に加え、塗料が周囲にはみ出していないかもチェックしましょう。

④ 汚れやゴミの放置がないか

工事中には、塗料のカス、マスキングテープ、養生ビニール、ビスや工具の破片など、さまざまなゴミが発生します。これらが現場に残されていないかどうかも重要なチェック項目です。

また、塗料が不意に飛び散ってサッシや玄関扉、フェンス、車などに付着しているケースもあるため、建物の外周をぐるりと一周して見て回ることをおすすめします。

「見えないからまあいいか」と放置してしまうと、後々の劣化やサビ、雨染みの原因になることもあります。

⑤ 養生の撤去漏れや傷の有無

養生(ようじょう)とは、塗装中に塗料が飛び散らないようにカバーする保護作業のこと。ビニールやテープで、窓ガラス・植木・車・エアコンなどを覆います。

完了時には、この養生がしっかりと撤去されているか、養生を外す際に傷がついていないかを確認しましょう。

特に以下のような場所は要注意です。

・窓ガラスや網戸の角

・玄関ドアの枠まわり

・植木鉢やウッドデッキ

また、業者が置いていた足場や工具によって、地面のタイルやコンクリートに傷やへこみができていないかもチェックポイントです。

⑥ 約束した仕様・塗料が使われたか

契約時に取り決めた「塗料の種類・メーカー・グレード」が、本当に使われたかを確認することは非常に重要です。

なぜなら、施工業者によってはコストを抑えるために、勝手にグレードの低い塗料を使ったり、塗り回数を減らしたりするような不正が起こることもあるからです。

これを防ぐには、次のような方法が有効です。

・塗料の空き缶を見せてもらう(メーカー名や製品名を確認)

・工事中の写真を提出してもらう(塗り回数や下塗りの有無がわかる)

・仕様書や報告書を受け取る(記録に残る内容で証明)

「わからないからお任せで…」とせず、工事記録の提出をあらかじめ依頼しておくことが信頼性アップにもつながります。

⑦ 保証内容の説明を受けたか

工事が完了した後も、塗装の不具合が生じる可能性はゼロではありません。そのため、工事完了時に保証内容やアフターサービスの説明をきちんと受けることが不可欠です。

以下のような項目を確認しましょう。

・保証書の発行はあるか?

・保証期間は何年か?

・対象となる不具合(例:剥がれ、ひび割れなど)

・保証適用外となるケース(例:台風・地震などの災害)

・アフターフォローの体制や点検の有無

トラブルが起きた際、「言った・言わない」の水掛け論にならないよう、書面での保証書の受領と、内容の説明を受けた記録(メモ・録音など)を残しておくとより安心です。

不具合を見つけたときの正しい対応方法

工事完了後の確認中に、もし気になる点や明らかな不具合を見つけた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。焦らず冷静に、そして適切に対処することが大切です。

ここでは、不具合を発見した際にとるべき3つのステップについて、詳しく解説します。

① まずは写真で記録を残す

不具合や仕上がりの不満を感じたら、何よりも先に証拠を残すことが重要です。スマートフォンで構いませんので、問題の箇所を複数の角度から撮影しておきましょう。

写真を残す際のポイントは以下の通りです

・全体写真+アップ写真の両方を撮る

・光の加減で見えにくい場合はフラッシュやライトを活用

・日付が分かるように記録を残しておく

・写真とあわせて、気づいた時刻や状況をメモしておく

たとえば、「雨樋の裏側に塗り残しがある」「壁の一部だけ色味が異なる」「塗装のはみ出しがある」など、客観的に説明できるようにすることが、スムーズな対応への第一歩です。

② 業者にその場で伝える

不具合に気づいたら、その場で遠慮せずに指摘しましょう。立ち会っている担当者や現場監督に、写真を見せながら状況を説明することで、すぐに確認・対応してもらえる可能性があります。

ここでのポイントは、「感情的にならず、冷静に事実だけを伝える」ことです。トラブルの多くは、誤解や感情的なやり取りによってこじれてしまうケースが多く見られます。

また、やり取りを記録に残すために、次のような方法を取りましょう:

・話した内容をLINEやメールでまとめて送る

・担当者の名前と対応時間を記録する

・必要に応じて録音しておく(ただし事前に了承を得るのが望ましい)

記録を残しておくことで、「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。

③ 担当者と補修の内容・期日を確認

指摘した不具合に対し、業者が補修を約束してくれた場合は、その補修内容と完了の期日まで具体的に取り決めておくことが必要です。

たとえば次のような確認を行いましょう:

・どの部分を、どのように補修するか(例:再塗装、色調整、清掃など)

・いつ補修作業に来るのか(具体的な日程)

・誰が対応するのか(担当者名)

・補修後の再確認はどう行うか(立ち会い、報告写真など)

できれば、この内容をメールや書面で残しておくと安心です。業者によっては「補修報告書」や「対応記録書」などのフォーマットを用意している場合もあるので、活用しましょう。

万が一、対応してもらえない場合はどうする?

まれにですが、不具合を指摘しても「これは仕様です」「施工に問題はありません」といった曖昧な説明で対応を拒まれることもあります。

そのような場合は、以下のような手段を検討しましょう。

契約書や保証書を確認する

まずは、契約時の仕様書・見積書・保証書を再確認し、指摘内容がその記載と一致しているかを確認します。書面で明確になっていれば、こちらの主張が通りやすくなります。

第三者機関に相談する

塗装業者との話し合いで解決できない場合は、「消費生活センター」や「国民生活センター」などの第三者機関に相談する方法もあります。

・消費生活センター:お住まいの自治体に設置されており、無料で相談可能

・国民生活センター:「消費者ホットライン(188)」に電話で相談

また、NPO法人の住宅専門相談窓口や、塗装に詳しい建築士への相談も、専門的な見解を得る手段として有効です。

業者の対応から「信頼できるかどうか」が見える

不具合が見つかったときの業者の対応は、その業者の誠実さをはかるバロメーターとも言えます。

丁寧に対応してくれる業者であれば、今後の定期点検やアフターメンテナンスも安心して任せられるでしょう。逆に、曖昧な対応や責任回避の態度が目立つ場合は、将来的なトラブルの火種になることも。

塗装は「やって終わり」ではなく、「完了後からの付き合い」も大切です。だからこそ、工事の最後に発見した不具合に対する対応は、業者選びの“最終評価”とも言えるのです。

よくある仕上がりトラブルと原因

外壁塗装は、見た目の美しさだけでなく、建物を守るための機能性も重要です。しかし、施工が不適切だったり、確認不足だったりすると、後から「こんなはずじゃなかった」というトラブルに発展することも。

ここでは、実際によく見られる塗装後のトラブルと、その原因、予防のポイントを詳しく解説します。

塗膜の浮き・剥がれ

《症状》

施工からわずか数ヶ月〜1年程度で、外壁の塗膜が膨れたり、ポロポロと剥がれたりする現象です。特に日当たりや雨当たりの強い面に多く見られます。

《主な原因》

・高圧洗浄やケレン(研磨)などの下地処理が不十分

・下塗り材が適切でない、または使用されていない

・塗料の乾燥時間を守らず、重ね塗りを急いだ

・湿度の高い日や雨天時に無理に塗装をした

《予防策》

・工事前に「どのような下地処理をするか」説明を受ける

・工事中に中間チェックを行い、下塗りの状態も確認する

・塗料メーカーの仕様書に従った施工をしているかを確認する

・保証内容に「剥がれ・膨れ」が含まれているかチェックする

色味の違い

《症状》

塗装後に「思っていた色と違う」「見本ではもっと落ち着いていたのに実際は明るすぎる」と感じるケース。特に濃い色や鮮やかな色でよく起こります。

《主な原因》

・色見本(色板)が小さすぎて、面積効果による色の錯覚が起きた

・太陽光の下で見た場合と、室内で見た場合とで印象が違った

・経年劣化した下地色の影響を受けて、仕上がりの発色が異なった

《予防策》

・A4サイズ以上の「塗り板サンプル」を用意してもらう

・実際にその色を使った家を見学できるならお願いしてみる

・同じ色でも「ツヤあり・なし」で印象が変わるため、仕上げの質感まで指定する

・事前に「試し塗り」をしてもらい、実際の壁面で確認するのもおすすめ

ムラや垂れ

《症状》

塗装面に色ムラがあったり、塗料が垂れたような筋状の跡が残っていたりする状態。見た目の印象を大きく損ねるだけでなく、塗膜性能にも影響が出る場合があります。

《主な原因》

・塗装職人の技術不足(特にローラー塗りや吹き付け塗装)

・塗料の希釈割合を誤って、粘度が不適切になった

・下塗りや中塗りの工程を省略、または不均一に塗布した

・壁材の凹凸や劣化具合に応じた塗り分けができていない

《予防策》

・施工実績が豊富な職人が担当するか確認する

・「三度塗り(下塗り・中塗り・上塗り)」が明記された見積書を確認

・希釈の割合や使用塗料のメーカー推奨方法を守っているか説明を受ける

・工事中に中間チェックを依頼し、塗りの状態を一緒に確認する

付帯部の仕上がり不良

《症状》

外壁と比べて、雨樋・破風・軒天などの付帯部分が雑に仕上がっていたり、色ムラがあったりするケース。塗り残しや養生の跡が残ることもあります。

《主な原因》

・外壁塗装がメインで、付帯部が「おまけ」的に扱われた

・付帯部の素材に合った塗料を使用していなかった

・養生の剥がしが雑で、塗膜がはがれたり傷ついた

《予防策》

・契約前に「どの範囲を塗装するのか」を明確にしておく

・塗料の適用素材や塗布方法について事前に説明を求める

・完了後に付帯部もしっかり確認し、気になる点があれば補修を依頼する

最終チェック時にあると便利な持ち物

工事完了時の最終確認は、施主にとって非常に重要な機会です。後になって「気づいておけばよかった」と後悔しないためにも、確認をスムーズかつ確実に行うための準備を整えておくことが大切です。

ここでは、チェック時に「持っていくと便利なアイテム」と、それぞれの役割について解説します。

メモ帳(気付いたことを書き留める)

一見シンプルですが、見て感じたことや担当者の説明をその場でメモすることは非常に有効です。

塗装後の状態を見て気になった点、確認したいポイント、業者の回答などを忘れないうちに記録しておくことで、後から話が食い違ったり、補修内容を忘れてしまったりするリスクを減らせます。

最近ではスマホのメモアプリを使う方も増えていますが、紙のメモ帳も現場ではサッと書き込みやすく便利です。

スマートフォン(写真や動画の撮影用)

スマホは「トラブル防止のための証拠記録ツール」として非常に重要です。

・気になった箇所を写真で記録しておけば、業者とのやり取りで「どこがどうだったか?」を明確に伝えられます。

・全体の仕上がりや補修後の状態を動画で撮っておくことで、後から家族に共有したり、比較材料として使うことも可能です。

また、補修のビフォー・アフターを記録しておくと、万が一再発した場合に保証対応を求めやすくなるという利点もあります。

工事契約書・見積書(約束内容の確認)

最終チェックでは、「契約時に取り決めた内容と仕上がりが一致しているかどうか」が非常に重要になります。

・使用されている塗料の種類やメーカー

・塗装する範囲や回数

・塗装対象となっている付帯部の有無

・工事金額や追加料金の有無

など、見積書や契約書に記載されている情報を一つひとつ照らし合わせながら確認することが、トラブル防止につながります。

その場で「約束していた内容と違う」と気づいても、書面の確認がなければ曖昧になってしまうため、忘れずに持参しましょう。

工事の仕様書(塗料や工程のチェック)

工事の仕様書とは、「どの塗料をどのような工程で施工するか」がまとめられた資料のことです。見積書には記載されていない詳細がわかるため、仕様書があると確認作業が格段にしやすくなります。

・下塗り・中塗り・上塗りの回数や乾燥時間

・使用される塗料のメーカーや製品名

・シーリング(コーキング)処理の方法や材料

・施工範囲や注意点

などが明記されているため、実際に現場を見ながら施工内容と照合することで、塗装の正確性を判断できます。

もし仕様書が手元にない場合は、事前に業者に「最終確認で必要なので用意しておいてほしい」と依頼しておくと安心です。

家族や第三者と一緒に立ち会う

一人で確認するよりも、家族や信頼できる第三者と一緒に立ち会うことで、見落としが減り、より客観的に仕上がりを判断できます。

特に以下のようなケースで有効です。

・色味や仕上がりの印象を複数の目で確認したい

・細かい部分の見落としを防ぎたい

・業者とのやり取りに緊張してしまう場合のフォロー役

外壁塗装は高額な工事であることが多いため、納得いくまで確認し、遠慮なく質問・指摘することが大切です。第三者の視点を加えることで、より安心感のある引き渡しになります。

事前に防げる!後悔しないための業者選び

外壁塗装のトラブルや後悔の多くは、「工事が終わってから」ではなく、業者を選ぶ段階で始まっていることが少なくありません。工事後に仕上がりや対応に不満を抱かないためには、契約前の業者選びが非常に重要なポイントとなります。

以下では、信頼できる業者に共通する特徴と、注意すべきポイントについて詳しく見ていきましょう。

信頼できる業者の特徴

① 工事前に丁寧な説明と見積もりがある

優良業者は、見積もりや工事内容について専門用語を避けながら、丁寧に説明してくれます。また、以下のような情報を明示してくれるかがチェックポイントです。

・塗装する範囲や部位の詳細

・塗装回数や工程(下塗り・中塗り・上塗り)

・使用する塗料のメーカー・製品名・耐用年数

・シーリングなどの補修範囲や処理方法

・追加費用が発生する条件とその金額

見積書に「一式」ばかりが並んでいるような曖昧な業者は、後のトラブルの温床になることがあるので注意が必要です。

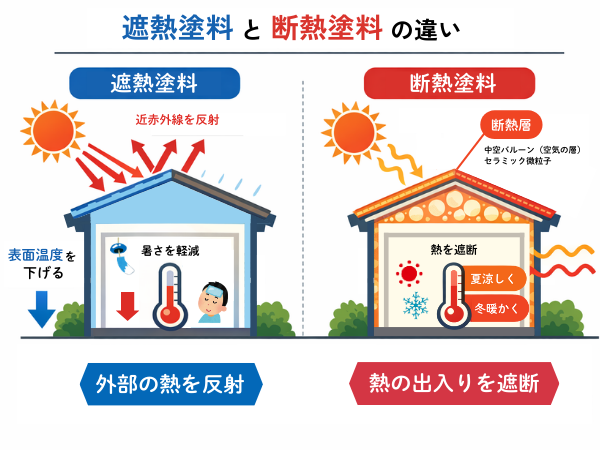

② 使用する塗料のグレードや特徴を正しく案内してくれる

塗料には、アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素・無機系などさまざまな種類があり、それぞれに価格と耐久性の違いがあります。

信頼できる業者は、単に「この塗料がオススメです」と押し付けるのではなく、

・それぞれの塗料のメリット・デメリット

・お客様のライフプランに合った選び方

・見た目や機能(遮熱・防カビなど)に関するアドバイス

などを、中立的な立場で説明してくれます。「高い塗料=良い」ではないため、希望と予算に合わせた提案をしてくれるかがポイントです。

③ アフターサポートが整っている

施工後のトラブル対応や保証制度も、信頼できる業者選びの大切な判断材料です。

・保証年数(例:5年、10年など)

・不具合があった場合の対応スピード

・無償・有償補修の範囲

・定期点検の有無

など、将来的な安心感につながる制度が整っているかどうかを確認しましょう。これらを曖昧にせず、契約前にしっかり説明してくれる業者が理想です。

④ 施工実績を見せてくれる

過去の施工事例を見せてもらうことで、仕上がりのレベルやデザインセンス、実績の豊富さがわかります。

・自社サイトやSNSで施工事例を公開している

・実際の現場を案内してくれる

・お客様の声や口コミを正直に掲載している

といった業者は、施工に自信を持っている証拠です。また、地域密着型の業者であれば、近隣での実績を確認できる可能性も高く、信頼度がさらに上がります。

業者選びで後悔しないための心構え

外壁塗装の訪問営業で、急な値引きや即決を求められるケースもありますが、契約を焦らず、複数社から相見積もりを取ることが大切です。

そして、選定時には次のような観点も意識しましょう。

・質問に丁寧に答えてくれるか

・説明を省略せず、こちらが理解するまで付き合ってくれるか

・雰囲気や人柄に誠実さがあるか

契約の前段階で感じた「違和感」や「押しの強さ」は、工事が始まってから大きな不満やトラブルにつながることもあります。

「ペイントGO」で優良業者を見つけよう

塗装業者選びに不安がある方は、外壁塗装専門ポータル『ペイントGO』の活用をおすすめします。

・地元で評判の良い塗装業者が多数掲載

・施工事例や口コミも豊富

・過去のトラブル事例や注意点も紹介

・専門スタッフによる業者紹介サポートもあり

後悔しない業者選びの第一歩として、ペイントGOをぜひご活用ください。

工事完了後のアフターサポートも重要

工事が完了したらそれで終わり、ではありません。外壁塗装の品質や安心は、工事後の対応によってさらに左右されます。ここでは、特に重視すべきアフターサポートのポイントを解説します。

保証内容は細かく確認

外壁塗装の保証には、大きく分けて次の2種類があります。

| 保証の種類 | 内容 | 対象例 |

|---|---|---|

| 工事保証 | 施工不良やミスに関する保証 | 塗り残し、塗膜の剥がれ、仕上がり不良 |

| 製品保証 | 塗料そのものの不良に関する保証 | 塗料の劣化、変色、成分不良 |

どちらの保証が付くのか、どこまでが保証範囲で、どの程度の期間があるのかを明確にしておくことが大切です。

保証書が手元にあるだけでなく、保証内容について口頭での説明を受けて理解することがトラブル防止につながります。

定期点検の有無と内容

優良業者の中には、工事後1年〜5年のスパンで無料点検を実施しているところもあります。

点検の際には以下のような項目がチェックされることが多いです。

・塗膜の剥がれや劣化の有無

・雨漏り・ひび割れの発生

・シーリングの破断や硬化

・付帯部(雨樋・軒天・破風板など)の状態

こうした定期的なメンテナンスを受けられる業者であれば、万が一のトラブルも早期に発見でき、長持ちする塗装につながります。

施工写真や報告書の提出

アフター対応に力を入れている業者では、施工のビフォーアフターや工程の写真をまとめた「完工報告書」や「作業記録書」を提出してくれることがあります。

これにより、

・本当に契約通りの工事がされたのか

・工事中にどのような作業があったか

・使用された塗料や道具の種類

などが分かるため、万が一のときの保証申請や再工事時にも役立ちます。

まとめ

外壁塗装は決して安い買い物ではありません。だからこそ、工事完了時のチェックを怠ると、後で後悔することになりかねません。

塗りムラや仕上がりの確認だけでなく、保証や工事内容までしっかり把握して納得してから引き渡しを受けることが大切です。

そして、業者選びに迷ったときは「ペイントGO」のサポートをご活用ください。信頼できるプロの力を借りて、安心・納得の塗装工事を実現しましょう。