目次

塗装と防水の関係について

多くの方が、塗装工事は建物の美観を回復させることが主な目的だと思ってらっしゃいます。

もちろん美観回復も大きな目的の一つではありますが、塗装工事の一番の目的は、「建物の外壁、あるいは屋根に防水機能を持たせること」です。

どんなに高級な塗料を使っても、塗膜は紫外線や雨風によって必ず劣化が進行します。

そして、劣化が進行し防水性が損なわれた外壁・屋根は、雨に対して無防備になってしまいます。

紫外線も雨風も、外壁や屋根の素材そのものを劣化させる大きな要因となるため、そのままの状態が続けば当然外壁も屋根も色褪せ、衝撃に対して脆くなり、ひび割れが起こります。

そこまで被害が進行してしまうと、その隙間から雨水が屋内へと侵入し雨漏りが発生する、という訳ですね。

そこで、塗装によって防水機能を持った塗膜を形成し、建物を雨水から守っているのです。

塗料はグレードによって様々な機能を持っていますが、基本的にはどんな塗料であっても防水性能を持っています。

そのため、「塗装をする=外壁・屋根に防水機能を持たせる」という認識で問題ありません。

上述のように、塗装=防水工事とも言えますが、実際には建築業界では防水工事とは塗装ではなく、もっと防水に特化した専門的な工事を指す場合がほとんどです。

次項からは、防水工事の4つの工法について具体的に解説して行きます。

防水工事の工法その① ウレタン防水

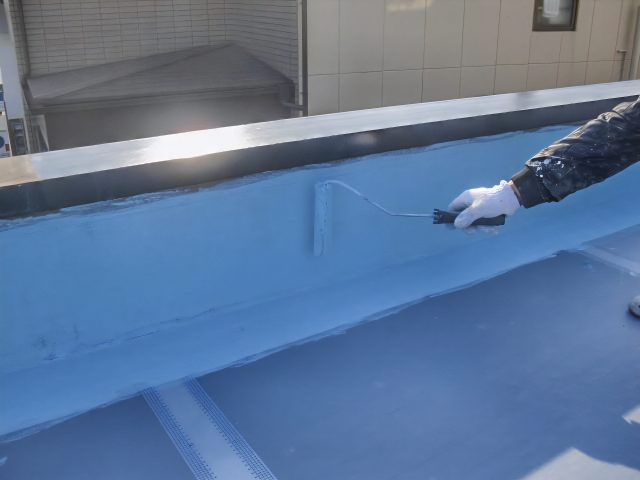

ウレタン防水は、ウレタン樹脂塗料を重ね塗りしてゴム状の防水膜を形成する方法です。

この工法は、施工場所に制限が少なく、戸建て住宅などでも幅広く採用されています。

施工中は職人がウレタンを塗り付けていくため、仕上がりは職人の腕に左右される場合もありますが、綺麗に仕上げることができれば継ぎ目のない美しい表面になります。

床は歩くと弾力のあるゴム質になるため、快適な歩行感があるでしょう。

ただし、耐用年数は他の防水工事と比較してやや短く約10年程度で、トップコートの塗り替えメンテナンスは5年ごとに推奨されています。

下記で解説しますが、ウレタン防水工事には「密着工法」と「通気緩衝工法」という2つの方法があります。

通気緩衝工法はメンテナンス時に使用されることもあるため、併せて覚えておきましょう。

密着工法

下地材に直接ウレタンを塗り付け、密着させる工法です。

下地材にプライマーを塗り、二度塗りでウレタンの厚みを調整し、トップコートを塗っていきます。

施工箇所が水分を含んでいる場合は通気緩衝工法が選択されることもあります。

通気緩衝工法

上述のように、施工箇所に水分がある場合に採用される工法です。

通気緩衝シートを下地に貼り、その上にウレタンを塗り、トップコートを塗っていきます。

ウレタンを塗る工程は密着工法と同様で、職人の技術力が重要になるでしょう。

内側の水分を逃がす構造になっているため、ウレタンが膨れ上がって押し上げられる心配はありません。

防水工事の工法その② FRP(繊維強化プラスティック)防水

「FRP」とは、「繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)」の略称であり、新築戸建て住宅において頻繁に使用される防水工法の一つです。

この工法は、軽量でありながら強度があるため、木造住宅からビルまで、様々な建物に広く採用されています。

乾燥が早いため施工期間は1~2日で済むことがほとんどと、他の工法と比べて工期が短いことが特徴です。

一方で、紫外線による劣化が起こりやすく、定期的なメンテナンスが必要というデメリットもあります。

ただし、ウレタン防水と比較して若干施工費用が高くなる場合があります。

FRP防水の寿命は約10年程度であり、ウレタン防水と同様に5年に1度のメンテナンスが推奨されています。

FRP防水の工法について

FRP防水工事の手順は、まず下地にプライマーを塗ってからFRPシートを敷き、その上にポリエステル樹脂を塗布します。

この工程を2回繰り返すことで防水層が完成し、その後は液体の樹脂とトップコートを混ぜた中塗りを行い、トップコートを塗って完了します。

中塗りは見栄えを重視するための工程のため、必ずしも行わなくても問題ありません。

防水工事の工法その③ シート防水

「シート防水」とは、床面にゴム製のシートを貼り付けて仕上げる工法のことです。

種類としては、「塩ビシート防水」「塩化ビニールシート防水」「合成ゴム系シート防水工法」などがありますが、すべてを総称して「シート防水」と呼ばれます。

ウレタン防水などは現場で作り上げる工法ですが、シート防水は工場で製造された製品を貼り付けるため品質が安定しています。

ただし、複雑な形状の屋根やベランダには対応できない場合もあります。

耐用年数は10~13年程度であり、ひび割れや水たまりがない限りはメンテナンスが必要ないとされています。

シート防水には、「接着工法」と「機械的固定工法(脱気工法)」の2つの施工方法があります。

密着工法

密着工法では、下地にプライマーを塗布し、その上に防水シートを貼り付けていきます。

作業前にドレンや管などの周辺を処理して排水を確保します。

シート防水の密着工法では、ドレン周辺から水漏れが発生することがあるため、慎重に作業を進める必要があります。

シートはまず立ち上がり部分から貼り付け、次に全面を貼り付けていくのが一般的です。

最後にシート同士の重なり部分を接着し、空気を除去してから全体にトップコートを塗布して作業完了となります。

機械的固定工法(脱気工法)

機械的固定工法では、下地の上に絶縁シートを敷きます。

この絶縁シートは、建物に水分が含まれている可能性がある場所に使用され、蒸発した水分が膨張するのを防ぎます。

絶縁シートを敷いた後、専用器具を使用してビスで防水シートをしっかりと固定していきます。

全体に防水シートを敷いたら、ドレンや管なども密着工法と同様に処理をします。

シート同士の重なり部分に接着剤を塗り、隙間を埋めてから最後に専用器具で防水シートを加熱し、しっかりと密着させて作業を終了します。

防水工事の工法その④ アスファルト防水の特徴

「アスファルト防水」とは、アスファルト製の専用シートを使用した合成繊維不織布シートを用いた工法です。

この工法は各種工法の中でも歴史があり、耐久性が高く水密性に優れています。

一般的には15年以上の耐用年数があると言われ、中には30年間も防水性能を保持できるものもあります。

しかし品質管理が難しく、施工には経験豊富な職人が必要です。

また、施工中に臭いが発生する場合があり、環境配慮の面で施工ができないこともあります。

アスファルト防水には、「トーチ工法」「常温工法(冷工法)」「熱工法」の3種類の工法があります。

アスファルト防水工事は、4種類の防水工事の中でも最も耐久性が高く、費用も高めになる傾向があります。

また、同じアスファルト防水でも施工する場所によって使える工法が異なるため、見積もり段階で使用する工法を確認することが重要です。

トーチ工法

「トーチ工法」は、下地にプライマーを塗布し、トーチバーナーを使用してシートを貼り付けます。

シートは臭いのないタイプを使用するため、近隣への迷惑をかけません。

狭い場所には向かないかもしれませんが、熱工法よりも扱いやすい工法です。

常温工法(冷工法)

「常温工法(冷工法)」は、下地にプライマーを塗布し、改質アスファルトシートの裏にあるシートをはがし、そのまま下地に張り付けます。

短期間で工程を終えることができますが、狭い場所や複雑な形状ではシートのつなぎ目が多くなってしまい、見栄えや防水性においてはお勧めできません。

熱工法

「熱工法」は、下地にプライマーを塗布し、ドレン部分などを増し貼りしてからアスファルトルーフィングシートを溶融したアスファルトで2〜4回貼り付けます。

防水性は高く、耐久性も期待できますが、270度以上になるため、近隣住民への配慮や木造住宅の密集地では作業に注意が必要となります。

また、施工中に臭いも発生する可能性があります。

塗装以外の防水工事の工法 まとめ

防水工事には、主に上記の4種類の工法があり、さらにその工法の中にも細かい工法がいくつもあることがわかります。

今回は簡単に各工法の違いを説明しましたが、現場では立ち上がり部分や金具部分などによってさらに複雑な工程がいくつもあります。

また、業者が行うケレン作業などの下地調整も、工事の一環として重要な作業です。

防水シートの貼り付けや接着ももちろん丁寧に行わないと仕上がりや耐久性に影響が出ますが、どれだけ下処理を丁寧に行うかが仕上がりを大きく左右します。

特に防水工事は、手抜き工事が行われてしまうと雨漏りに直結してしまう重要な工事となり、もし雨漏りが発生すれば建物にも大きな被害をもたらすこともあります。

その意味では、希望する工法が施工可能な業者を選ぶのはもちろんですが、通常の塗装工事での業者選びと同じく、見えない下処理もしっかり丁寧に行なってくれるような信頼できる業者選ぶことが大切です。